"Esse homo". Антропо-бездна

После обнаружения факта своей заброшенности в этот мир, перед человеком открываются два пути. Первый путь — это продолжение жизни по умолчанию, следование базовым программам социума, когда человек оказывается управляемой единицей этого социума в деле воспроизводства в разных формах всегда одной и той же социальной материи бессмысленного существования. Грубо говоря, это путь становления пищей для прожорливого социума-вампира, питающегося нашей ментальной кровью. Путь фатальной пассивности и подслащенной современными техно-игрушками обреченности.

Второй путь — это путь стяжания смысла, страстный поиск интеллектуальных методик и психотехнологий самоосвобождения, овладения доступом к Реальности и постижения Замысла Не-дефинируемого. Это путь реализации веления дельфийского оракула "познай себя" (точнее — "пробудись в самом себе") и интерактивного взаимодействия с силами, превышающими совокупные ресурсы видимой действительности. Это путь беспрерывного волевого становления всегда иным, чем мы есть в текущий момент существования. Это путь свободы, ибо человек в отличие от всех остальных форм сущего никогда не равен самому себе и разомкнут в сторону неописуемого. Излишне говорить, что только следуя этому пути жизнь человека оказывается метафизически оправданной и осмысленной, обретая негласную сверх-онтологическую легитимность.

Идя по этому пути мы, рано или поздно, осознаём, что подлинное (само)постижение не может происходить на проторенных тропах прирученного, одомашненного и "овнешненного" духа, т. е. в рамках данной нам общечеловеческой культуры и ценностей, которые существовали задолго до нашего рождения и которых современный мир пытается навязать нам в качестве безусловных жизненных императивов. Принять эти "универсальные духовные ценности" и стать продолжателем этих культурных традиций всё равно, что погрузиться в сомнамбулическое состояние и стать очередной жертвой тотально имманентного как репрессивного целого. Собственно говоря, это и есть первый путь, упомянутый в начале заключения.

Любая уступка этому миру чревата необратимыми экзистенциальными последствиями. Поэтому честный исследователь осознает, что аутентичные акты постижения мира должны быть предварены актами разрыва с тотальностью жизненного и культурного опыта этого мира, с остановкой дыхания истории внутри самого исследователя, как дыхания чужеродной и коварной темпоральной субстанции. Это означает интеракцию с бессознательным и работу эсхатологического мышления. Это означает сложнейшие процедуры интенсивной и радикальной интроспекции и выход человека на антропологическую границу собственного присутствия, на линию Абсолютного Предела. На этой границе заканчивается человеческое (окультуренный мир понятного, определённого, известного, познанного, упорядоченного…), и исследователь соприкасается с тем колоссальным потоком Не-дефинируемого, который лежит по ту сторону тотально ЭТОГО и воспринимается "нормальным" человеком как гипер-хаос и ужас запредельного. Пока не достигнута точка А-Предела, где раскрывается фундаментальная природа человека, говорить о каких-либо принципиальных, судьбоносных свершениях не приходится, ибо вне точки А-Предела — продолжение сомнамбулического сна, как пролонгированной бессмыслицы.

Таким образом, стратегия поиска ясна — она заключается в акте броска внимания исследователя к собственной границе, к точке А-Предела. Теперь позволим себе вкратце освежить в памяти основные концептуально-сюжетные ходы относительно темы (не)человеческого, которую мы начали исследовать в этой книге, с раздела "Перцептоцентризм".

Сразу после упоминания гипотетической догадки относительно теории Большого взрыва как метафоры перцепции, мы ввели абстрактную, но, вместе с тем, живую прото-оптическую инстанцию свидетельствования, которая является концептуальным каркасом перцептоцентризма. Эта инстанция была предложена нами как наиболее высокий уровень абстрагирования относительно антропосферы, как высший полюс антропологического (не)бытийного "шара". Разумеется, этот уровень не просто предельных обобщений, но и некий вектор преодоления границ человеческого, что можно описать так: перцептоцентризм > антропоцентризм. Мы проявляли максимальную осторожность и деликатность относительно связывания инстанции свидетельствования с человеком, так как в таких моментах всегда есть риск быть неправильно понятым, например, быть воспринятым в качестве сторонников антропоцентризма, тогда как весь пафос наших размышлений направлен как раз на подрыв антропоцентрической исключительности. Когда мы говорим об антропосфере, то имеем в виду то, что древние подразумевали под "универсальным человеком", т. е. это далеко не то понимание человека, которое сложилось у современных людей под влиянием эмпирических теорий биологической эволюции. Человек в контексте наших размышлений — это антропо-бездна: открытая и динамическая конфигурация смыслов, пучок сил, поток интенсивностей, энергетическая транс-материальная и разумная реальность, и только в небольшом своём сегменте — сегменте психосоматической, телесной структуры он представляет собой определённую биологическую форму homo sapience. В других своих транс-корпоральных ипостасях он с большими оговорками может быть назван словом "человек". Так как своим безграничным сознанием охватывает и интериоризирует (опознаёт и осознаёт в качестве интегральных частей "себя" как неопределённого целого) и те уровни Реальности, которые конвенционально принадлежат к нечеловеческим регистрам последней. Другими словами, в сознательных актах интериоризации он трансгрессирует за всевозможные, расчерченные фильтром социальной обусловленности границы "внутри" "себя" как необусловленной и не-дефинируемой целостности, всё время трансцендируя к принципиально Не-дефинируемому как абсолютно иному. Но мы уже отмечали, что не имеем другого слова и вынуждены осциллировать между понятиями "человеческого" и "нечеловеческого". Можно понимать очерченную нами позицию и так: "человек" есть некое средство, благодаря которому (или благодаря сознанию которого) инстанция свидетельствования проявляет свой потенциал, согласно Замыслу (об этом подробнее в нашей следующей книге "Танец Невозможного").

Затем мы на время оставили эту сложную тему и спустились на несколько регистров вниз — перешли на анализ психосоматической и ментальной структуры человека. Начиная с человека-как-тела/объекта (биологического вида) и через человека-как-потока/процесса (открытой, трудно определяемой системы, разомкнутой в сторону тёмных и бездонных регионов абсолютно Иного) мы пришли к (само)сознанию, восприятию и смерти, как тех неисчисляемых гипер-сингулярных качеств человека, которые будучи априорно присущими ему, одновременно, преодолевают границы человеческого как вида, расположенного в ряду других биологических видов. Преодолевают именно в силу своей принципиальной не-тождественности ни с чем, что предстаёт перед нами как наличное, как всё то, что есть.

Теперь, когда мы уже рассмотрели разные концепции "человека" и гипотетическую (онто)-эпистемологическую модель эволюции, мы можем позволить себе следующее утверждение: именно в точке Абсолютного Предела, восприятие, "опрокидываясь" в самое себя (как в операции "скачка-в-между…"), узнаёт себя активным аспектом той самой прото-оптической инстанции свидетельствования, эпифеноменом которой оно является. Согласно нашей гипотезе, человек не просто имеет отношение к этой нечеловеческой инстанции, но последняя с необходимостью является осевой в человеке (является ли она осевой и в других формах жизни, нам неизвестно). При этом не факт, что эта инстанция должна будет непременно актуализирована в нём в течение его жизни; актуализация её в человеке предполагает целый ряд сложных интеллектуальных и экзистенциальных процедур, которые в традиции (радикального дискурса) результируются в акте трансцензуса. Это вопрос индивидуальной метафизической инспирации, которая становится возможной только при особой интенсификации эсхатологического мышления и интуиции и связана со степенью осознания человеком смысловых потоков в рамках своего гипер-сингулярного жизненного топоса, т. е. своей жизненной программы и тем, насколько безупречно способен он декодировать сигналы собственной судьбы.

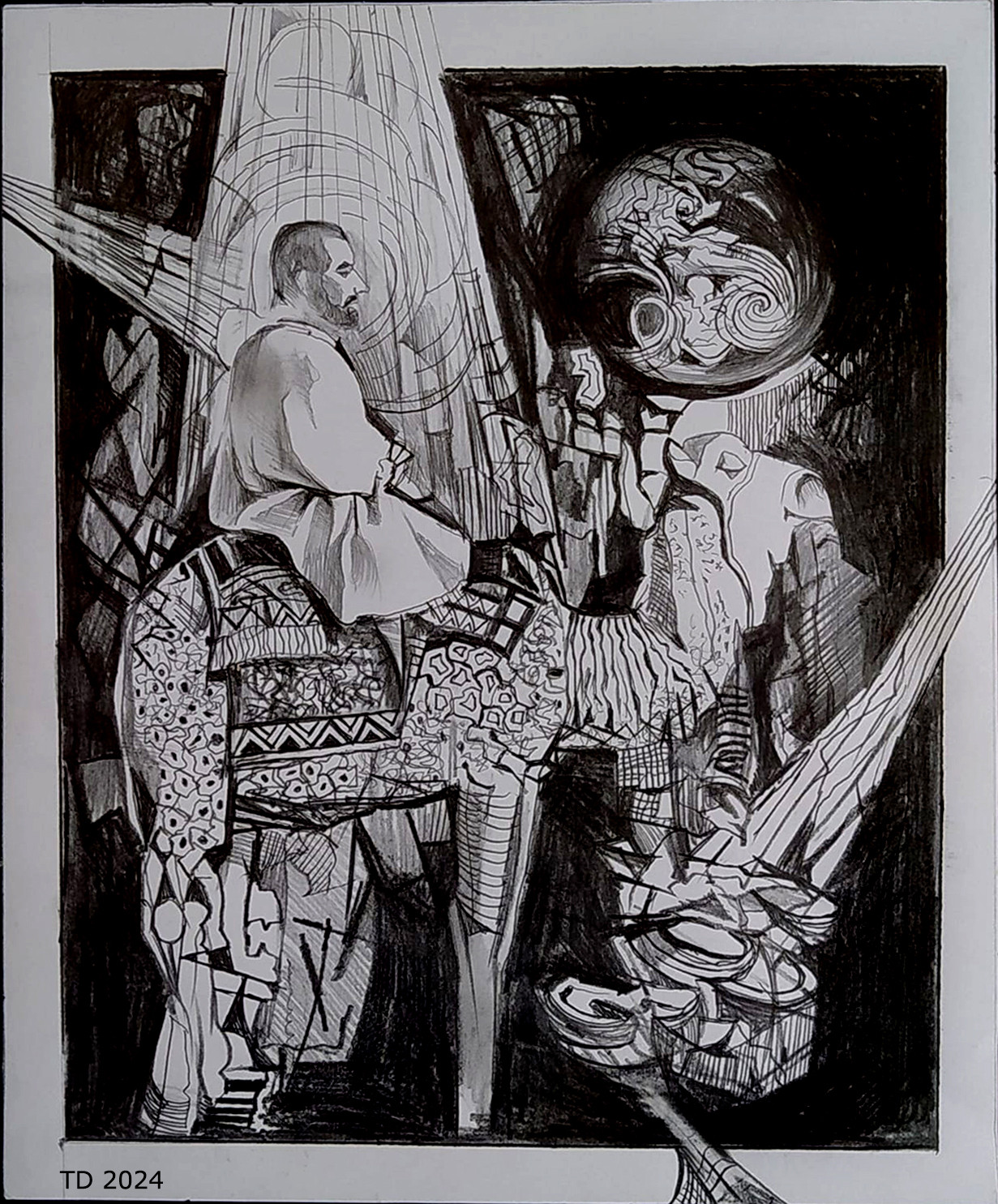

Иначе говоря, ПОИС имеет фундаментальное отношение к homo sapience, но последний имеет к ней лишь виртуальное отношение, которое может актуализироваться, а может так и остаться виртуальным, лишь предполагаемым событием. Этот комплекс идей иллюстрирует этот рисунок.

Подведём итоги. Мы ввели несколько родственных, изоморфных концептов — перцептоцентризм, прото-оптическая инстанция свидетельствования, Адам, антропо-бездна. Речь идёт о природе адамического Сознания, или изначальном Адаме, который ни в коей мере не идентичен понятию человек, homo sapience. Говоря о соотношении между homo sapience и Адамом как идеальной моделью Сознания, мы отметили, что homo sapience это всего лишь некий аспект, одна из форм адамического Сознания. Поэтому наш вектор размышлений направлен за границы антропоцентирической исключительности. И по этой же причине, любые мрачные прогнозы относительно исчезновения человеческого вида, или замене его иными, более разумными формами жизни, для нас кажутся поверхностными и окрашенными напрасной верой именно в человеческий эксклюзив, под которым понимается идея человека как "венца эволюции". В этой связи, ещё раз обратим внимание на то, что в нашем исследовании понимается под адамическим Сознанием (или собственно Адамом) и так называемой эволюцией. Говоря об эволюции, мы отслеживаем постепенное усложнение форм жизни, постепенное движение некого первичного жизненного (духовного) импульса от самых простейших форм неорганической "материи" к органической (появление жизни как таковой) и, далее, к "возникновению" сознания. Это традиционное описание вектора эволюции: Х (икс) → камень → первые одноклеточные организмы → растение → насекомое → животное → человек → Х (вновь неизвестное). После человека учёные пророчат появление то инфоргов, то киборгов, то искусственного интеллекта, а то и искусственного разума и сознания. Иначе говоря, согласно логике эволюции на место homo sapience sapience должно придти более совершенное существо, которое технологическая элита ассоциирует с более совершенным по сравнению с человеком устройством обработки информации. В контексте нашего исследования это выглядит совсем иначе. Все эти био-когнитивные ячейки эволюции, — от неорганической материи до человека — мы считаем разными формами адамического Сознания, которые присутствуют в этом всеобъемлющем Сознании изначально. Присутствуя в качестве виртуальных (потенциальных) форм, они лишь ожидают часа своей актуализации, которая со стороны гипотетического внешнего наблюдателя выглядит как поэтапное появление на сцене жизни всё более сложных биологических видов в процессе "естественного отбора". Поэтому некая, якобы предполагаемая будущая разумная форма после homo sapience sapience, — если таковая вообще предполагается — уже изначально существует в адамическом Сознании, которое в себе есть альфа и омега, т. е. некое подобие абсолюта, "актуальной бесконечности", пользуясь языком Г. Кантора в его математической теории множеств. И в какой именно связи эта возможная грядущая форма будет находиться по отношению к homo sapience sapience — не имеет никакого значения. Так как главное здесь — это не внешнее оформление некоего вида, а именно форма Сознания, — та невидимая форма, которая стремится к своей абсолютной полноте, т. е. достижению самосознания (квинтэссенции адамического Сознания) как зеркала Не-дефинируемого. С этой точки зрения, в самом homo sapience sapience уже сейчас есть все возможности такого достижения, и ждать какой-либо иной, более совершённой формы жизни нет особой необходимости. Ведь внутри самого вида homo sapience sapience прекрасно уживаются разные психотипы — от примитивных созданий до личностей уровня творческих гениев и пророков, которые в определённом смысле, уже обрели в самих себе полноту адамического присутствия; т. е. между двумя представителями человеческого вида подчас может быть более сильное различие, чем, скажем, между двумя животными, принадлежащих разным биологическим видам. И то, что мы назвали зиянием — это и есть тот самый "провал" в бездну, в бесконечной глубине которой творческий субъект, пусть и внешне находящийся в текущей форме homo sapience sapience, уже здесь и сейчас способен достичь точки самосознания (Адама), или, иначе выражаясь, субъектности свидетельствования, которая, в свою очередь (это крайне принципиальная оговорка!), не тождественна самой себе. Субъектность свидетельствования это есть индивид, который внутри homo sapience sapience находится в жёсткой оппозиции к биологическому виду и призван преодолеть как этот вид, так и всё сущее в целом.

Пока на этом остановимся. А чтобы перебросить мост к следующей книге цикла — "Танец Невозможного" — приведём цитату из самого начала данной работы:". поставленные нами в проекте "философия свидетельствования" задачи, подспудно предполагают и поиск ответов на вопросы, измотавших не одно поколение космологов: каково происхождение мира? Какое место в ней занимаем мы? Откуда всё это взялось и т. д.". В следующей работе мы постараемся пролить свет на проблематику генезиса наличного (онто-перцептогенезиса) и попытаемся понять логику Замысла той неочевидной инстанции, о которой неустанно размышляем в смысловом пространстве трёх первых книг цикла "Молния Свидетельствования".

Текст заключения из книги "Зияние".