Логика: один, два, много

Логос в греческой мысли — это порядок, соразмерность и одновременно — речь как носитель смысла. Он охватывает и бытие, и его выражение. Производная от него структура, способ оперировать с высказываниями внутри этого порядка, различать истинное и ложное в пределах мыслимого, называется логикой.

Если логос это космос мысли, то логика — её грамматика. Это сам способ мышления и организации знания, и он тоже подчинён ритмам времени. Не нависая над потоком истории нейтрально и вневременно, а рождаясь из конкретного способа воспринимать и структурировать мир, логика заключает в себе дух каждой эпохи.

Речь в этом эссе пойдёт не о философии как таковой, не о теории или мировоззрении эпох, а именно о логике: о структурах, которые задают формы рассуждения, доказательства и построения высказывания. Логика — это минимальный каркас, сам скелет, на котором органами прорастают остальные формы знания. Здесь проявляется режим мысли как таковой: что и как можно утверждать, что непротиворечиво, что доказуемо, а что — бессмысленно.

Один

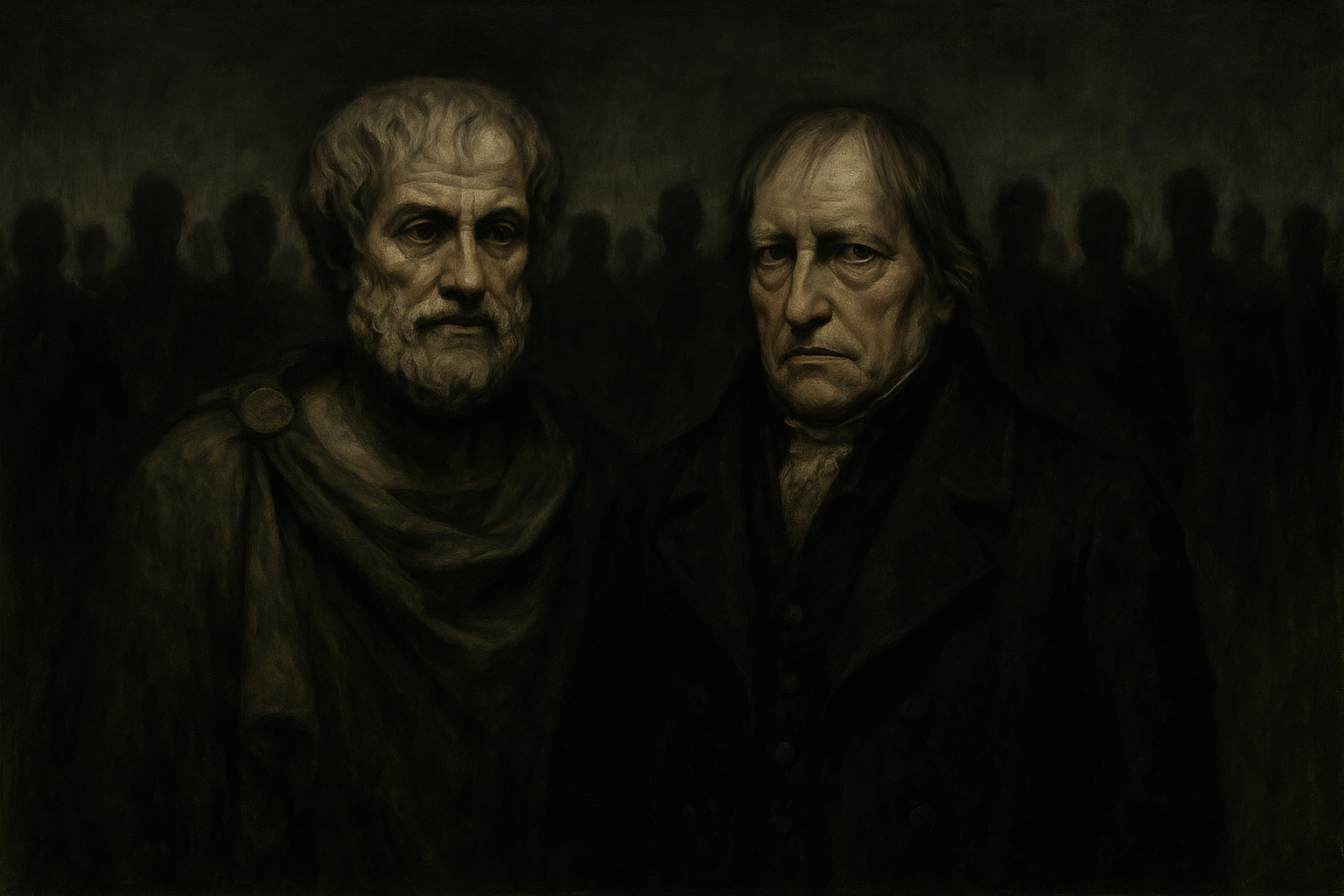

Греческая мысль породила формальную логику, возможную в том мире, в котором космос организует структуру, где каждое сущее имеет своё место, род и родственные связи, начало и цель.

В формальной логике Аристотеля структура мышления подобна Парфенону, воплощающему структуру идеального пространства. Закон тождества, закон непротиворечия, закон исключённого третьего — этакие колонны мысли, поддерживающие фронтон рациональности.

Посылки задаются здесь в универсальных и частных суждениях (A есть B, B есть C), а вывод гарантирован формой (следовательно, A есть C). Истинным вывод делает не содержание, а форма рассуждения. Контекст, время и субъективность — исключены.

Получается, что, приступая к логическому рассуждению, мы должны довериться истинности предпосылок, а если они окажутся ложными, то даже при полном соблюдении всех логическим правил вывод тоже будет ложным. Формальная логика предполагает в этом смысле метафизику стабильного сущего: каждое утверждение может быть приведено к бинарной форме «истинно/ложно». Все возможные утверждения можно упорядочить в логическую иерархию.

Логика Аристотеля не просто тесно связана с онтологией, но буквально совпадает с ней: субстанция, количество и качество одновременно являются как категориями мысли, так и категориями бытия.

Это не просто техника вывода, а проект онто-логики: логика сущего в структуре языка. А хаос нужен лишь для того, чтобы быть побеждённым и претворённым в универсальный порядок, который можно выразить, выучить, повторить и передать.

Два

В XVIII–XIX веках, во время социальных бурь и разрывов, на передний план выходит логика исторического движения. Мир потерял устойчивость: исчезают сословия, рушатся империи, появляется буржуазия, модернизируются армии, города и нравы. Порядок больше не дан — он проблематизирован.

Кант вводит трансцендентальные формы и вырывает категории из мира вещей самих по себе, Фихте делает шаг к «Я» как производящей инстанции. Наконец, Гегель подступает к пределу: мир больше не данность, а становление. Истина — не субстанция, а субъект, проходящий через противоречия. Так рождается диалектическая логика: отказ от внешнего порядка в пользу внутренней необходимости развития понятий.

В отличие от формальной логики, где противоречие считается логической ошибкой, гегелевская логика утверждает его как необходимый этап мышления. В этом снимается закон тождества: A есть не-A в определённый момент, и это противоречие не уничтожается, а разрешается через Aufhebung — снятие, которое суть преодоление противоречия с сохранением исходных элементов. Я сегодня не тот же, что я вчера. Но в то же время Я = Я.

Всякое понятие содержит в себе момент тождества (самотождественность) и различия (граница, отрицание). Это различие не внешнее, а внутреннее: оно вытекает из самого понятия и актуализирует его дальнейшее движение. Развиваясь, понятие приходит к своей собственной противоположности. Противоречие не устраняется извне, а разворачивается в следующей категории.

Движение понятий — не произвольный скачок, а необходимый переход: из бытия в ничто, из количества в качество, из сущности в явление.

Интереснейшим образом переворачивается здесь соотношение абстрактного и конкретного: абстрактное больше не высшая степень обобщения, а начальная, самая бедная форма мысли, лишённая внутреннего различия (например, «бытие» — что это вообще такое, если конкретно?). И только в результате длительного движения мышления, в котором абстрактные категории последовательно снимаются, обогащаются и соединяются в единство, удерживающее противоречия, мы достигаем подлинно конкретного, которое не уложить в какую-то сжатую формулу. Яблоко, например, у вас в руках — вот оно, конкретное. Повертите его, рассмотрите во всех признаках и связях — и обнаружишь бесконечное их множество. Это и есть конкретное.

Диалектика — это логика исторического движения. Она впитывает в себя напряжение реальности и позволяет мышлению больше не быть тенью порядка, существующего где-то вовне.

«Всё дело в том, чтобы понять, что логика не есть нечто субъективное, но — как чистая наука — она есть представление Бога, как Он есть в Себе до сотворения природы и духа»

Гегель, предисловие ко второму изданию «Науки логики».

Много

XX век деконструирует формальную и диалектическую логики. Математики (Фреге, Рассел, Гильберт) обнаруживают внутренние ограничения даже самых строгих логических систем. Теорема неполноты Гёделя — яркий тому пример.

Это подорвало веру в тотальную завершённость любого логического порядка. Логика больше невозможна в качестве замкнутой системы истины. В философии Витгенштейна и аналитической традиции она теряет связь с онтологией и становится языковой игрой, техникой синтаксиса, лишённой метафизического статуса. А диалектику критикуют за претензию на универсальность и снятие противоречий. Постструктуралисты (в первую очередь, Делёз, Деррида и Лиотар) показывает, что противоречие может не сниматься, а оставаться, разветвляться, множиться — и производить новые смыслы, несводимые к единой основе. Диалектика теперь воспринимается как насилие над различием: она ведь всегда заранее знает, как всё закончится. К ней возникают политические претензии: за привязку к идеям прогресса и тотальности, а также метафизические: за непонятно откуда взятую уверенность в разумности бытия.

Постструктурализм, деконструкция и процессуализм предлагают нам много претендентов на роль логики нашего времени, работающих с различием, флуктуацией и нестабильностью границ. Дальше мы постараемся окинуть их взглядом, но поостережёмся от выбора единственной и главной, ведь именно такой подход и диктуют нам эти новые отношения с логикой.

Логика смысла (Делёз)

Смысл возникает не из глубины, не как внутренняя или внешняя истина сущности, а как эффект на поверхности. Понятие не предшествует вещи, скользит рядом с ней. Яркий пример из Делёза: у предложения (например, у этого) есть смысл. Но чтобы выразить этот смысл, я строю новое предложение, у которого есть уже свой смысл — и так до бесконечности.

Смысл дымкой вьётся над поверхностью предложения. Его не открывают, «расследуя» природу подобно детективу, а производят. Вместо синтеза — сопряжение. Делёз работает с сериями, событиями и становлениями.

Паралогика (Лиотар)

Метанарративы дискредитировали себя, верить в разумное движение истории больше не получается — и возникает поле несовместимых дискурсов. Их столкновение не порождает синтеза, оно ведёт к паралогии — непредсказуемому прорыву нового.

Постмодерн в интерпретации Лиотара не ищет обобщающей логики, он наслаждается несовместимостью. Но суть не столько в том, чтобы обозначить крах классической логики и станцевать на её костях: Лиотар производит функциональный инструмент мышления в условиях множественности и непримиримости дискурсов. Он действует там, где логика уже не работает: в стыках между несовместимыми языковыми играми, в зонах разрывов и коммуникативных сбоев. Там, где формальная логика жаждет согласования и доказуемости, паралогизм учится продуктивно использовать разнородность как ресурс и потому оказывается чувствительным к исключению и прерывности. Он не отрицает аргументацию вообще, просто показывает, что в сложных ситуациях она должна строиться не на основе общих правил вывода, а на локальных, событийных основах.

Не конец рациональности, а модификация под условия фрагментированной постмодерновой реальности.

Логика симулякра (Бодрийяр)[1]

В мире симулякров логика сводится к обороту образов. В этой новой конфигурации мышления на место логики приходит анализ циркуляции знаков, кодов и эффектов симуляции. Если классическая логика установливала истинность через соответствие, то в условиях симуляции истина как таковая теряет опору: знак больше не отсылает к реальности, только к другим знакам. Но это не повод провозглашать тотальный произвол: в симулятивном порядке есть своя продуктивная логика.

Это логика распознавания режимов обращения, интенсивностей, уровней подделки, маскировки, ускорения и взаимозамещения. Вместо логического вывода — слежение за траекториями знаков. Вместо истины — распознавание того, как функционирует эффект реального: где и почему возникает доверие, авторитет, паника, вера. Логика симулякра работает в сетевых структурах, в массовых медиа, в политике образов и в цифровых потоках. Она позволяет не выводить, а диагностировать — не истину, а топологию и картографию гиперреального.

Логика множества (Бадью)

В опоре на математику Кантора и теорию множеств Бадью предлагает радикально трансформировать логику, отказавшись от тождества и репрезентации в пользу онтологической прерываемости и события. Бадью пишет, что классическая логика — в том числе и диалектическая — исходит из предположения о существовании единого порядка, в котором все объекты поддаются систематизации и артикуляции. Он противопоставляет этому онтологию множества, в которой место логического вывода занимает категория «верности событию». Эта дисциплина формирует новую ситуацию на основании разрыва.

Логика множества не описывает, что есть, — она выстраивает процедуры, благодаря которым возможно мышление и артикуляция того, чего ещё не было. Это логика, в которой последовательность высказываний строится не на основании предшествующего знания, а на основании непредсказуемого, но структурируемого нарушения.

Логика становления без телоса (Делёз и Гваттари)

Потоки, машины, разрывы, связки: Делёз и Гваттари развивают шизологику, которая снимает все векторы (от посылки к выводу, от противоречия — к снятию, от неполноты — к завершённости) формальной и диалектической логики. Вместо вывода ДГ постулируют сопряжение, вместо необходимости — возможные траектории, вместо закона — машинные сборки.

Мысль больше не строит монументальных зданий, она прокладывает маршруты, переключается между уровнями, «подключается» к потокам материи, желания и языка. Этот подход работает там, где не существует устойчивых понятийных структур, где даже сами элементы мысли изменчивы. Например, в современных социальных сетях (модель Tik-Tok’а).

Логика становления без телоса (цели) позволяет мыслить микрологические процессы, переходные состояния, гибридные формы — не как отклонения от нормы, а как полноправные объекты анализа. Грубо говоря: когда мы упорядочиваем движение как движение к определённой цели, мы берём то, что подходит в качестве переходных этапов этого движения — и отбрасываем всё, что на них не похоже. Но что, если никакой цели нет, или у разных групп/индивидов цели оказываются разными? Даже без целеполагания движение продолжится (попробуйте-ка его остановить: хоть движение истории, хоть движение мыслей в вашей голове), но теперь мы можем отдаться ему и наслаждаться поездкой, поглядывая по сторонам. Познакомиться с соседями по купе, в конце концов.

Паранепротиворечивая логика

Здесь отказываются от правила непротиворечия, стремясь сохранить возможность осмысленного рассуждения даже при наличии противоречий в системе. То есть: наличие противоречия не уничтожает всю систему, а становится одним из её элементов, и так оно становится контролируемым.

Паранепротиворечивая логика не требует синтеза, примирения или устранения противоречия — она позволяет сосуществовать несовместимым высказываниям, не разрушая при этом связность рассуждения. Это открывает радикально новую этику и онтологию, где на место движения к целостности приходит жизнь с разрывом. Такие логики используются в теории баз данных, в квантовой физике и в критической теории, где часто приходится иметь дело с противоречивыми социальными и политическими установками, которые нельзя просто устранить, зато можно картографировать и обрабатывать.

Если просто: есть две социальные группы со своими установками, которые в чём-то оказываются тотально противоречащими друг другу. Это противоречие нельзя снять без посягания на целостность, на саму основу одной из групп — но можно найти такие способы взаимодействия, где каждый останется при своём, но взаимодействие не перейдёт к коллапсу, войне, уничтожению одной из групп.

Логика хаоса

Во второй половине XX века на стыке математики, физики и кибернетики на авансцену выступают теории хаоса и нелинейной динамики. Больше никакой предсказуемости и линейной причинности: в этой парадигме поведение систем не подчиняется устойчивым и формализуемым законам.

На первый план выходят чувствительность к начальным условиям (помните мысль про ложные предпосылки в разделе про формальную логику?), эффектам бифуркации, внезапным переходам в иные режимы. Фрактальные структуры становятся метафорой для описания сложных, нерегулярных, но всё-таки организованных форм. Логика больше не летит стрелой от общего к частному или назад, от причины к следствию, от А к В: она учится распознавать паттерны в захватывающем мире хаотической плотности.

Системы типа тех же социальных сетей — это неупорядоченные структуры. В динамике взаимодействия многих векторов ни один не обладает приоритетом. Эта система крайне чувствительна ко времени, масштабированию, к таинственному эху резонансов. С её помощью мы получаем доступ к новым подходам в изучении живых, социальных, климатических, экономических и других систем, в которых порядок не предшествует событию, а возникает спонтанно и ситуативно. Здесь зарождается совершенно новый тип логической чувствительности — нелинейной и вероятностной, работающей с аффектами и отклонениями.

Формальная и диалектическая логика

Неожиданное возвращение, правда? Но у нас больше нет необходимости крушить старое, чтобы расчистить место новому: в ковчеге гиперреальности всем хватит места.

Всё вышесказанное не отменяет продуктивности этих форм логики, лишь подрывает их претензии на универсальность. Они по-прежнему с нами — просто для каждой из них существует своя зона, в рамках которой они дают результаты.

Формальная логика больше не основание мышления как такового, а инструмент локального анализа. Схема, требующая множественных интерпретаций. Это не только силлогистика, а сложная дисциплина с большим спектром направлений. Даже если вернуться к Античности, мы обнаружим там не одного лишь Аристотеля: стоическая логики, боэцианская традиция, логика Порфирия — мы больше не ищем центральный вектор, на рассматриваем взаимосвязи локальных течений.

Диалектика Гегеля теряет статус универсальной логики истории и превращается в одну из многих стратегий для теоретизирования переходов. Рубеж ХХ–ХХI веков отмечен частыми возвращениями к Гегелю, но уже не в роли гаранта системности: в нём видят мыслителя разрыва, динамики, противоречия и формы, способного продумать нестабильное, но связное. В каком-то смысле, мощь Гегеля как раз помогает удерживаться от спекуляций в этой новой реальности, даёт конкретные инструменты для работы с парадоксами и структурой изменения.

Эпилог[ика]

Завершение цикла не означает синтеза. Наоборот: каждая новая логика оказывается развилкой в этом саду расходящихся тропок. Мы только начинаем учиться жить в многомерном мире цветущей сложности, и вызовы (этические, политические), которые он ставит, — что-то совершенно новое.

Раньше мы могли апеллировать к общей логике разума, к нормативному дискурсу истины, справедливости или прогресса. Но единый арбитр, стоящий вне ситуации, покидает поле: отныне мы все, до последнего, здесь, погружены в этот мир, со всей его фрагментарностью, и нет над нами ни Эйдосов, ни самодержавного течения Абсолютного Духа. Никаких твёрдых оснований. Естественным образом рождаются тревога и апатия, эти бессменные спутники нашего поколения. Пожалуй, ближайшая задача состоит в обнаружении новых этических моделей, которые помогут сориентироваться в новом мире и дадут фундамент для солидаризации.

Такая ситуация создаёт поле для самых подлых спекуляций. Например, разрабатываемая г-ном Дугиным сотоварищи теория «многополярного мира», кажется, выстраивается по всем законам паралогики: она признаёт несовместимость логических структур разных цивилизаций и утверждает их автономию, их возможность существовать в одном мире параллельно друг другу.

Радикально отрекаясь от универсализма западного неолиберализма, обвиняя её в монополизации прав на моделирование мира (демократия, права человека и свободный рынок, продвигаемые в рамках проекта глобализации), эта модель постулирует различия цивилизаций: каждый, мол, мыслит в рамках собственной «языковой игры», и ни одна из этих игр не может претендовать на всеобщую рациональность.

Это порождает некоторую продуктивность в демонтаже западного универсализма и мобилизации альтернативных субъектов, но замыкает различие в этноцентризме, блокируя всякую открытость мышления и бытования. Перед нами не логика производства нового, нам подсовывают ложный композит: к тезису о неправомерном универсализме западной модели искусно прикручиваются архаические модели предустановленного тождества: русское — навсегда русское, исламское — исламское, китайское — китайское. Паралогика блокируется логикой идентичности.

Однажды мы с товарищем нафантазировали научно-фантастическую теорию: из-за перенесения долгосрочной памяти на внешние облачные хранилища соответствующий отдел мозга редуцируется, освобождая место для развития отдела краткосрочной памяти, оперативно обрабатывающего бешеное количество потоков информации.

В качестве метафоры эта модель и сейчас представляется мне верной: этическая добродетель новой эпохи не в том, чтобы знать, а в том, чтобы быть способным к удержанию сложности без редукции. Этика перестала быть выбором между добром и злом, теперь она — инструмент навигации между несоизмеримыми режимами истинности, ответственности и смысла.

[1] Логика симулякра, логика множества и логика становления без телоса не являются понятиями, введёнными перечисленными авторами, эти названия — вольность автора эссе, впрочем, на его взгляд, вполне обоснованная.